Durant les nombreuses élections françaises du printemps 2024, les discussions politiques sont allées bon train. Une fois, une expatriée racontait à ses camarades militant⋅es les dingueries auxquelles elle avait assisté lors d’un dépouillement dans son consulat. On lui répondit : « Vivement que le dépouillement soit fait par des machines, qu’on ne puisse plus tricher ». Moi qui lisais alors « Technocritiques » (2014) de François Jarrige, je répondis vertement « L’algorithmique c’est le fascisme ! » avant d’inviter l’audience à ne pas placer une confiance aveugle dans les machines. Le présent article développe mon argumentaire avec un peu plus d’esprit. On y lit comment l’algorithmique (et plus généralement l’informatique) peut devenir violente et totalitaire. On y dresse quelques recommandations et pistes de réflexion quant à nos usages de l’informatique. Quel que soit votre niveau en la matière, je vous invite à me suivre, car nous sommes tou⋅tes usager⋅es : votre avis vaut bien le mien.

L’article commencera par quelques définitions. Puis nous prendrons un premier exemple (le formulaire « nom de famille ») pour montrer comment l’algorithmique peut imposer une violence, là où le recours à un humain aurait pu l’éviter. Nous parlerons ensuite du « jumeau numérique », un domaine informatique qui illustre un appétit dangereux d’informatiser le monde entier. Nous présenterons le « deuxième seuil », concept d’Ivan Illich pour désigner ce moment où un outil commence à imposer une volonté aux sociétés qu’il est censé servir. Nous reviendrons enfin sur le totalitarisme, avant de conclure ce long billet.

Définitions

Puisque l’on souhaite parler d’algorithmique et de totalitarisme, commençons par définir ces deux notions.

L’algorithmique

L’algorithmique est l’étude de la conception des algorithmes, et un algorithme, c’est une suite d’instructions effectuée par une machine pour accomplir une tâche. On fait souvent l’analogie entre algorithme et recette de cuisine : une suite d’instructions permettant, étant donnés les ingrédients, de réaliser une infinité de délicieux gâteaux. De façon intéressante, l’algorithmique précède de loin l’invention des ordinateurs—ces machines spécialisées dans l’exécution d’algorithmes, et qui supportent par construction un certain nombre d’instructions (opérations arithmétiques, lecture et écriture en mémoire, communication avec des périphériques type écran, souris, carte réseau…).

Le mot « algorithme » est issu de la latinisation du nom de son inventeur, Al-Khwârizmî (en arabe : الخوارزمي), un mathématicien persan du VIIIe siècle (merci Wikipédia). Citons une autre savante importante pour ce domaine : Ada Lovelace, mathématicienne anglaise du début du XIXe siècle, morte à 36 ans. Elle produisit plusieurs algorithmes pour la Machine de Charles Babbage, un concept de calculateur programmable qui ne dépassa pas l’état de prototype du vivant de Lovelace.

Rétrospectivement, on peut dire que toute machine exécute un algorithme, qu’il ait été pensé explicitement ou non. Un des passe-temps favoris de l’Humanité étant de tuer son prochain, nous prendrons comme exemple séculaire de machine l’arme à feu. On peut schématiser son algorithme comme suit : l’usager⋅e appuie sur la gâchette, qui provoque une étincelle, qui allume un combustible dans la chambre, qui provoque une explosion contrôlée, qui fait accélérer à toute berzingue et de façon rectiligne un projectile dans le canon, projectile qui finit si tout se passe bien dans la tête de l’adversaire malchanceux. Idem pour le canon, l’arbalète, l’arc, et au final le couteau—l’algorithme de ce dernier se contentant d’une unique instruction : planter le couteau dans l’adversaire, qui se retrouve consécutivement bien embêté⁻¹.

Puisque je considère que toute machine héberge un algorithme, j’aurai par la suite tendance à jongler entre les termes « informatique », « machine », et « algorithme ».

Le totalitarisme

Quand des militant⋅es chevelu⋅es parlent de « fascisme », iels font souvent plus précisément référence au totalitarisme, dont le fascisme de l’Italie mussolinienne (1925-1945) n’est qu’une instanciation. Ce concept est particulièrement développé par Hannah Arendt dans son essai philosophique « Les Origines du Totalitarisme » (1951). La définition d’Arendt se borne aux États et aux nations, ce qui peut sembler étroit dans notre XXIe siècle où l’État a reculé face au néolibéralisme et à la mondialisation. D’un autre côté, la notion d’État revient en force, sans contredire l’économie de marché, par une pirouette dont seul le capitalisme a le secret. Je commencerai par présenter la définition historique avant d’élargir.

Un régime totalitaire, c’est d’abord un système politique avec un parti unique, qui contrôle la totalité de la société, tous les aspects de la vie de tou⋅tes les citoyen⋅nes, tout l’État. La société entière appartient au même tout, a les mêmes buts et aspirations. Toute velléité de pensée individuelle ou de dissidence politique est vue comme un trouble mental, et est vivement réprimée. D’ailleurs, la propagande, la désignation permanente d’ennemis et la répression policière sont des piliers du régime totalitaire. La société est vue comme une pyramide à deux étages : en haut, le leader suprême, et dans la couche du dessous, l’intégralité de la société. Exit classes sociales, religions, mouvements culturels, diversité des modes d’existence… On est un⋅e fidèle citoyen⋅ne du régime, ou l’on n’est pas.

Arendt ajoute que le totalitarisme est une dynamique auto-destructrice qui repose sur la dissolution des classes sociales, plus qu’un régime politique. Je suis bien d’accord. Pour moi, le totalitarisme est une volonté de sur-simplifier le réel pour le faire rentrer dans un modèle étriqué, et gare à qui s’y oppose. Fondamentalement, c’est une paresse intellectuelle que de refuser l’infinie complexité du réel en faveur d’un quelconque modèle à l’emporte-pièce. Je m’autorise à désigner « totalitaire » ou « fasciste » toute dynamique imposant un unique modèle à la totalité du réel.

Trêve de définitions, retournons à nos machines.

La machine est le miroir de saon concepteur⋅ice

Automatiser un procès (comme le décompte de votes) consiste à le faire réaliser par une machine. La machine, loin d’être une pure et impartiale incarnation de sa fonction, est un outil produit par des gens. Ces gens baignent dans une culture, une volonté, des lacunes et des zones d’ombre. Tout cela « biaise » leur conception. Les biais des « machines » (protocoles, applications, outils…) sont légion :

- La reconnaissance faciale, surtout entraînée sur des populations caucasiennes, est le théâtre d’un croustillant biais ethnique. En apprentissage automatique (en « IA »), on appelle plus généralement ce problème le « biais d’entraînement » : l’outil est limité par la qualité des données d’entraînement⁰.

- Les services en ligne souffrent intrinsèquement de biais économique (un ordinateur ou autre smartphone, ça coûte cher), validiste et culturel (tout le monde n’a pas la capacité physique ou l’éducation de naviguer aisément avec le numérique). L’État propose justement un référentiel d’amélioration de l’accessibilité, actant l’existence du problème.

- Les ciseaux et couteaux me rappellent tous les jours mon statut de gaucher.

Développons un cas simple mais bien connu :

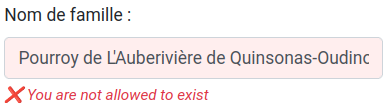

Le fameux champ de formulaire « Nom de famille »

Imaginons Louis, développeur informatique bien-d’chez-nous, pressé (comme d’habitude) de rendre son formulaire finalisé hier, dans le cadre du développement d’un nouveau service Étatique (par exemple : l’auto-attestation de droit à circuler dans Paris intra-muros pendant les JO2024¹). Louis a bien internalisé la maxime informaticienne « Never trust user input » (« Ne jamais faire confiance à ce que renseigne l’utilisateur⋅ice »), et reste consciencieux malgré la pression. Il se jette donc sur les conditions de validation de son formulaire² :

Un numéro de téléphone doit être constitué de chiffres (et pourquoi pas d’un plus +), une adresse mail doit contenir une arobase @, et un nom de famille doit … ?

Louis réfléchit rapidement, et déduit, basé sur son expérience, qu’un nom de famille fait 25 caractères ou moins, et a le droit de contenir un éventuel espace ou un tiret, et un seul.

Eh bien voilà Louis coupable d’ethno-centrisme ! De nombreux noms dépassent les 25 caractères (notamment en Afrique), ou sont composés de plusieurs particules séparées par des espaces ou des tirets (notamment les noms hispaniques ou arabes). Louis vient donc d’interdire l’utilisation de son service (pourtant Étatique) à de nombreux⋅ses administré⋅es, et notamment celles et ceux d’origines étrangères ! De l’extérieur, cela ressemble franchement à de l’impérialisme néo-colonial, mais n’oublions pas le dicton :

Il n’est pas nécessaire d’invoquer la malveillance quand l’incompétence suffit à l’expliquer.

Au final, que vont faire nos administré⋅es au nom anormal ? Iels vont découper leur nom—leur identité—à la hache, pour le faire rentrer dans le formulaire, puisqu’iels y sont obligé⋅es. Et ça, c’est une violence.

L’humain peut s’adapter (ou il peut ressembler à une machine avec des bras)

Ainsi, quand vous mettez une personne face à une machine plutôt que face à une autre personne, vous la mettez de fait devant les biais de saon concepteur⋅ice. De plus, le réel étant constitué d’une infinité de cas particuliers, il viendra bien un moment où l’algorithme n’aura pas prévu une situation inédite. Pour assurer le service malgré tout, l’agent⋅e humain⋅e—contrairement à la machine—aurait eu la capacité de s’adapter et d’improviser, de participer à la recherche d’une autre solution, et pourquoi pas de transiger à la règle. Dans le cas du champ « Nom de famille », on imagine bien les caractères additionnels griffonnés hors-champ par læ fonctionnaire sur son formulaire CERFA.

Vous me direz : « La dernière fois je me suis fait rembarrer par un⋅e agent⋅e bien humain⋅e, et m’en suis retrouvé bloqué ! » Aucun doute là-dessus, l’humain peut s’adapter plus qu’une machine, mais rien n’impose qu’il le fasse. Citons quelques explications potentielles :

- L’agent⋅e connaît le système dont iel a la charge, et a considéré non recevable votre requête pour le bien dudit système : « Non, vous n’aurez pas d’exonération d’impôts pour vous être foulé un ongle, Monsieur. »

- Pour une raison qui lui est propre, cette personne n’a pas daigné vous octroyer plus de son énergie que le strict minimum : peut-être ressemblez-vous à son ex, ou a-t-elle mal mangé ce midi.

- L’agent⋅e, par trop aliéné⋅e par son travail, se comporte comme une machine en exécutant à la lettre ses instructions.

Ce dernier point m’intéresse particulièrement : la soumission par les humains à des protocoles trop précis semble amoindrir leur capacité d’initiative. Mon intuition est que les systèmes les plus performants sont ceux qui disposent du plus de degrés de liberté. Initiative, autonomie et émancipation me semblent donc corrélées à l’efficience³.

Retenons que l’algorithmique accouche de machines dont la capacité de décision est limitée aux cas prévus lors de sa conception, tandis que l’agent⋅e humain⋅e peut adapter son action à une situation inédite.

Le numérique déraille

L’injonction à la numérisation du monde a de nombreuses causes, dont l’économique n’est pas la moindre : quand on a investi 380 millions de dollars dans la dernière machine à fabriquer des puces électroniques, il faut la rentabiliser en produisant et en vendant un flux continu de puces⁴. Il faut au préalable créer la demande, en proposant un idéal de société numérisée et en le rendant désirable par le plus grand nombre⁵. Voilà donc une des multiples raisons pour lesquelles on entend si souvent parler « dématérialisation » et « rendez-vous simplement sur www point blablabla point fr ».

Penchons-nous sur une notion en vogue pour vendre l’idéal numérique : le « jumeau numérique ». Il s’agit de modéliser mathématiquement un système physique (e.g. centrale nucléaire, infrastructure ferroviaire, corps humain…), et ce dynamiquement : en analysant en temps réel le comportement de ses sous-systèmes et autres pièces mécaniques, grâce à l’« Internet des Objets » (buzzword signifiant ici que vous avez bardé votre système de capteurs qui remontent un flux continu d’informations sur ce dernier). Dans le cas de systèmes mécaniques, le « jumeau numérique » permet la « maintenance prédictive » : vous serez informé⋅e par votre logiciel de maintenance de l’état d’usure de chacun de vos sous-systèmes, et pourrez donc en assurer le remplacement au moment opportun, plutôt que de préventivement en vérifier l’état (avec de la main-d’œuvre), ou d’attendre l’avarie⁶.

Les réalistes verront là une saine idée : accroissant intelligemment la sécurité du système, changeant le paradigme même de la maintenance (une révolution !), pour en faire une suite d’interventions chirurgicales appliquées au moment opportun. De mon côté d’idéaliste irrationnel qui passe son temps à râler, j’ai plusieurs critiques.

D’une part, l’emploi du terme « jumeau » pour nommer un ensemble d’équations mathématiques dont le but est de décrire un système matériel. Le réel est infiniment complexe, tandis que tout modèle du réel—aussi ambitieux soit-il—est intrinsèquement défaillant. Un modèle se montre juste et utile dans certaines conditions opérationnelles, mais souffre d’angles morts et échoue systématiquement aux limites⁷. L’esprit humain semble raisonner par modèles, là n’est pas le problème. Mais il faut rester humble et se souvenir de leurs limites : il est dangereux de substituer le modèle au réel, d’en oublier l’existence, de faire l’hypothèse implicite que « le monde fonctionne comme ça ». On tombe de haut quand le modèle éclate en morceaux. Le terme « jumeau », inexact et prétentieux, efface la mise en garde.

Par ailleurs, le « jumeau numérique » illustre une certaine idéologie, techno-solutionniste, qui favorise systématiquement le recours à une débauche d’ordinateurs (capteurs, calculateurs, portiques…) au détriment de l’emploi de travailleur⋅euses, sans proposer de solution à ce problème. Les arguments avancés pour justifier les « transitions numériques » sont de l’ordre de l’efficience, de la sécurité, de l’impartialité (vote électronique), ou encore de l’écologie (argument omniprésent, et risible pour qui étudie l’empreinte environnementale du numérique). Les questions sociales—notamment celle du chômage mécaniquement engendré par le passage du « labeur » d’une main-d’œuvre humaine à son pendant automate—sont généralement considérées orthogonales aux considérations de cette idéologie : « Nous libérons l’humain du travail, à vous politiques sociales de trouver comment le nourrir, maintenant. »⁸

Enfin, l’idéologie technocrate véhiculée par le jumeau numérique tend à numériser une part croissante du rapport de l’humain au monde. Alain Damasio s’en foule le poignet à grands coups de science-fiction⁹. François Ruffin en agite ses sondages, assurant que le public préférerait de loin un jardin à une maison connectée. Et Ivan Illich en génère en pure perte quantité d’énergie renouvelable, à se retourner dans sa tombe.

Rencontre du deuxième seuil

Il n’est pas nouveau que Deuxfleurs apprécie Ivan Illich. Notre slogan « Fabriquons un internet convivial » fait référence à « La Convivialité » (1973), essai d’Illich sur le caractère plus ou moins émancipateur des outils. Et c’est du même livre que je tire la notion de « deuxième seuil » dont on va maintenant parler.

Prenons une définition bien large d’« outil », incluant la charue à bœufs, le moulin à aubes, la voiture individuelle, le téléphone, et enfin l’outil informatique. D’après Illich, un nouvel outil franchit un premier seuil au cours de son adoption lorsqu’il remplit l’objectif pour lequel il avait été conçu. Si l’informatique est une « Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) », alors ce premier seuil est déjà franchi, puisque l’on peut trouver à peu près toute information sur le net, et que l’on peut communiquer numériquement et instantanément avec toute personne sur le globe.

Le « deuxième seuil », c’est celui que franchit l’outil quand il dépasse sa mission première, et se retourne contre la société qui l’a créé en constituant un « monopole radical ». L’exemple de la voiture individuelle est très parlant : après que tou⋅tes les propriétaires de voitures ont pu se déplacer plus vite et donc plus loin (premier seuil), les distances ont été rallongées pour tout le monde. La géographie des villes a été modifiée : on a éloigné une bonne partie des logements dans des habitats pavillonnaires conçus pour la voiture. En campagne, les services publics se sont éloignés : il devient difficile de trouver un médecin dans un rayon de 10km, de même pour l’École ou la Poste. À tel point, que même l’opposant⋅e farouche à l’outil voiture qui souhaitait s’en passer, se retrouve contraint d’en acheter une pour continuer à vivre dans sa maison de campagne désormais si éloignée du monde. C’est ça, le monopole radical : en franchissant le deuxième seuil, l’outil s’impose à tout le monde, causant des effets délétères aux sociétés qui l’hébergent.

Eh bien ça fait aussi un moment qu’il est franchi par l’outil informatique, ce second seuil. Le smartphone est passé en 15 ans du gadget de riche, à un outil indispensable pour vivre en communauté : intermédiaire privilégié pour la navigation dans une ville inconnue ou en train, nécessaire pour valider toute opération bancaire. De nombreux services publics ne s’utilisent désormais quasiment qu’en ligne : impôts, CAF, Pôle Emploi… De manière générale, c’est le guichet physique et son agent⋅e humain⋅e qui ont globalement été remplacés par le service en ligne.

Les réfractaires trouveront encore à dire « Faux ! J’utilise encore une carte routière. » ou « J’ai bataillé avec ma banque pour en conserver un usage traditionnel. » Soit. Cela fait d’elleux les opposant⋅es à la voiture dans l’historique de son monopole radical, et je souhaite vivement qu’iels puissent continuer à faire exister leurs usages, et même qu’ils se multiplient. Car le problème n’est pas qu’on puisse trouver des horaires de bus sur une application de navigation ; le problème survient quand il n’existe plus que cette option.

J’insiste sur le fait que nos sociétés sont déjà durablement modifiées par l’informatique, avec un autre exemple issu de l’essai « Accélération » (2010) du sociologue allemand Hartmut Rosa. Fut un temps, nous écrivions des lettres pour correspondre, dans le domaine privé comme celui du travail. L’avènement de l’ordinateur et de l’e-mail nous permet de rédiger plus vite que sur papier, et de réduire à presque rien la durée de transit du courrier. De ce fait, s’il nous fallait alors 1/2h pour rédiger un courrier, on peut désormais envoyer trois fois plus d’e-mails dans le même temps. En conséquence de quoi notre travail s’est accéléré, intensifié. Tout employeur attend de ses employé⋅es qu’iels envoient trois courriers par demi-heure. Des sexagénaires me racontent combien il est plus fatigant de faire 35h/semaine de travail aujourd’hui que 50h/semaine « à l’époque ». Pain béni que cette fatigue mentale pour les vendeurs de divertissements « sans prise de tête » à la Netflix, Twitch, BFM, CNews… Il est certain que ce n’est pas avec le rythme de travail actuel que les ouvrier⋅es se paieront le luxe de lire Karl Marx à l’usine comme iels le faisaient en 1910.

On pourrait aussi développer le thème des « plateformes », espaces d’intermédiation entre travailleur⋅euses payé⋅es à la tâche et consommateur⋅ices pressé⋅es, rendues possibles par l’outil informatique (bien loin de son objectif premier d’information et de communication). Ou encore la révolution informationnelle—liée à l’instantanéité des informations sur tout événement social—qui change profondément le travail journalistique (où l’investigation perd beaucoup de terrain) comme les modalités de la lutte sociale (où des mouvements immenses surgissent aussi vite qu’ils se disloquent, accusant un manque de cohérence idéologique bien cruel quand vient le moment de l’Assemblée Générale).

Le son des bottes de cuir

Ainsi, poussé qu’il est par une multitude d’acteurs et d’idéologies, l’outil informatique transforme rapidement nos sociétés. Il veut prendre toute la place, s’insérer dans toutes les interactions humaines avec le monde. Se faire le moyen de nos interactions sociales, de notre travail, de notre citoyenneté, de nos listes de courses (avec le frigo connecté qui commande automatiquement du lait). L’informatique est déjà totalitaire quand elle s’impose à « tous les aspects de la vie de tou⋅tes les citoyen⋅nes ». Chéris sont les moments où l’on oublie l’existence de son téléphone !

J’ai développé pourquoi l’informatique ne peut pas être l’unique interface entre l’humain et le monde. Car elle est constituée d’algorithmes conçus par vous et moi, humains pleins de biais, pris par le temps, dans l’incapacité de prévoir l’infinité des cas. L’informatique, qu’importe le brio de ses artisans, ne saura jamais produire qu’un modèle du monde, réducteur comme tout modèle (e.g. réduisant la taille d’un nom de famille à un maximum de 25 caractères). Imposer que tout procès humain transite par l’outil informatique est une violence totalitaire, puisqu’il devient nécessaire de faire rentrer tout le réel dans les cases intrinsèquement imparfaites de ses algorithmes.

Enfin, c’est une idée vraiment saugrenue de la part de régimes démocratiques, que de stocker des traces de la majorité des activités de ses administré⋅es dans des bases de données accessibles à leurs agences de renseignement. Le principe de précaution voudrait que l’on évite de réaliser un si splendide système de surveillance quand on risque à chaque élection d’en léguer l’usage à des partis anti-démocratiques. Bien sûr, la surveillance algorithmique massive n’est pas une erreur, c’est une réussite de l’idéologie néoconservatrice, qui instrumentalise l’État comme outil de contrôle des populations afin que l’économie de marché puisse opérer sans entraves¹⁰. Les régimes (comme la France) qui déploient un tel système ne sont pas nécessairement totalitaires (il peut y exister plusieurs partis). Il partagent néanmoins avec le totalitarisme la restriction de certaines libertés individuelles (a minima les droits à la vie privée et à la confidentialité des communications). Quoi qu’il en soit, l’algorithmique est le moteur rutilant d’une machine à traquer les oppositions politiques qui se fait brutale dès qu’un parti à visée totalitaire s’empare de l’appareil d’État¹¹.

Conclusion

Nous voilà bien. L’informatique qu’on croyait libératrice se révèle totalitaire par son omniprésence, parce qu’elle réduit le réel à ce qu’elle peut modéliser, et comme outil de surveillance de masse. Alors, faut-il jeter l’algorithmique et l’ensemble de l’informatique par la fenêtre ? Deuxfleurs n’existerait pas si l’on répondait « oui » : nous croyons dans l’utilité de l’outil. L’accès libre à la connaissance mondiale, la communication instantanée globale, la démocratisation de la publication… Nous reconnaissons volontiers le mérite de l’informatique dans ces progrès sociaux émancipateurs (pour qui a le net). C’est même pourquoi nous proposons des services numériques en ce sens. Il se trouve seulement que la technologie n’est ni bonne ni mauvaise, et qu’elle est encore moins neutre. L’usage de l’outil dessine les sociétés de demain ; il faut donc promouvoir des usages émancipateurs de l’informatique (et hors de l’informatique), plutôt que privateurs. Il n’y a pas un « numérique », mais une grande diversité d’usages numériques en concurrence. Certains dessinent un monde totalitaire qui court vers le désastre environnemental et humain ; certains dessinent un monde plus égalitaire, sagace et durable. Et s’il nous est difficile d’imaginer un monde où l’informatique sert l’émancipation, plutôt que le contrôle, c’est notamment parce qu’on ne passe pas assez de temps à le rêver. La publicité vend brillamment un idéal où le monde est rempli d’électronique, sans réel intérêt social. La science-fiction est historiquement friande de dystopies à grand renfort de gadgets délétères. Mais fleurissent aussi quelques contre-courants, comme le mouvement culturel Solarpunk qui imagine des avenirs radieux, en accord avec l’environnement « pour les sept générations à venir »¹². À nous d’imaginer la suite !

Par ce billet provocateur—qui tire sur cette belle science « abstraite » qu’est l’algorithmique—je voulais notamment donner à mes collègues informaticien⋅nes l’appétit du recul critique. Trop souvent, notre travail nous semble utile au seul titre qu’il « fera gagner du temps » ou « simplifiera la vie ». Pourtant, l’analyse systémique montre souvent qu’un gain à court terme est compensé par un effet retors à plus long-terme (par exemple l’effet rebond). D’après moi, une question qu’on devrait potasser collectivement est la suivante : Quel est le juste niveau d’informatisation de nos sociétés ? Car il est bien des usages (comme le vote), qui se sont jusqu’ici fort bien passés de l’informatique. En 1910, on coordonnait sans informatique une flotte de trains plus grande qu’aujourd’hui…

Un aiguier en Provence : système de récupération d'eau de pluie connu depuis le XVIIe siècle au moins, consistant à creuser des rigoles sur une roche calcaire, pour faire ruisseler l'eau jusqu'à une citerne, elle aussi creusée à même la roche (et couverte en activité). De manière générale, la Provence est truffée d'antiques citernes en pierre, dont une partie fonctionne toujours (photo perso, CC0).

Il est évident qu’il faut chercher dans notre passé des inspirations pour organiser simplement les sociétés de demain—ce qui ne nous rend pas « Amish », mais technocritiques et pragmatiques. La révolution cognitive chez Homo Sapiens remonte à 70 000 ans, l’agriculture à 10 000 ans, l’écriture à 6 000 ans¹³. Les humains d’antan n’étaient pas plus stupides que nous, leur culture était seulement différente—il serait présomptueux de croire qu’aucun de leurs savoirs n’est actualisable. Les générations futures apprécieraient qu’on ne vide pas toutes les mines, de toute façon, alors nous serions sympa d’arrêter de produire autant d’ordinateurs, d’apprendre collectivement à utiliser ceux qu’on a déjà mis au rebut, et de trouver des solutions durables et simples aux soucis de tous les jours¹⁴. Terminons par une citation de Michel Raynal :

Il est compliqué de trouver une solution simple.

En espérant que mes palabres vous aurons inspiré de belles questions pour vos prochains repas de famille (ou autre), je vous dis à bientôt.

ADRN

(Crédit photo de couverture : Aeddis, CC-BY-SA)

⁻¹ : On note que le couteau est plus versatile, puisqu’il peut aussi servir à couper le fromage voire à visser des vis. Læ lecteur⋅ice cynique d’Ivan Illich dira même que le couteau est plus convivial. ⇧ (remonter au texte)

⁰ : On dit aussi « GIGO: Garbage In, Garbage Out » (« n’imp’ en entrée, n’imp’ en sortie »). Et il y en a encore pour croire en la qualité de l’assistant de développement informatique Copilot, alors qu’il est entraîné sur GitHub (moulin à brasser du code source par excellence). ⇧

¹ : « Auto-attestation de droit à circuler dans Paris intra-muros pendant les JO2024 » qui contiendrait son florilège minimaliste de « Raisons valables » sans aucune case « Autre » à renseigner si votre grand-mère est en train de calancher dans son étuve de T2 sous les combles. ⇧

² :

Il s’agit des conditions telles que quand on ne les respecte pas, on « voit rouge » : des messages d’erreur couleur sang s’affichent subitement, pas toujours bien français, et généralement assortis du symbole ❌.

Les conditions de validation qu’on utilise dans les formulaires informatiques n’existent pas que pour vous embêter, elles ont une raison d’être technique (et ça vous fait une belle jambe).

On cherche à éviter d’une part les attaques, où l’attaquant⋅e rentrerait une chaîne de caractère proprement malicieuse pour mettre le souk dans notre précieuse base de données.

D’autre part, les données utilisateur⋅ice c’est la plaie : il y a toujours un génie pour laisser son chat marcher sur son clavier pendant qu’iel se fait un café.

Pour ne pas passer trop de temps à nettoyer nos bases de données, c’est donc un effort concerté de la communauté informatique que celui d’en améliorer la qualité à la source : en enquiquinant l’utilisateur⋅ice…

Que les conditions ne soient pas clairement listées dans le formulaire, ou qu’elles changent aléatoirement : ça, c’est bien du pur sadisme (plus probablement : de l’incompétence).

⇧

³ : Voilà un bon argument pour préférer la fac aux écoles supérieures : on y apprend assurément l’autonomie (quoi qu’un peu violemment, mais c’est un autre débat, et il se conclut par : « Donnez plus de moyens à l’éducation publique, merci »). ⇧

⁴ : Les moyens de production sont engendrés par le monde d’aujourd’hui, mais sont déterminants pour le monde de demain. Sur le sujet, voir « À bout de flux » (2022), essai de l’historienne Fanny Lopez sur le rapport entre infrastructure électrique et numérique. Ou encore la relation infrastructure/superstructure développée par Marx, Engels, et Gramsci. ⇧

⁵ :

Gramsci parle d’hégémonie culturelle : grosso modo l’idéal de société (en constante évolution) que nous propose le pouvoir en place.

Tant qu’on y adhère globalement, le pouvoir en place est légitimé.

Vous l’aurez peut-être compris : je suis en train de lire les « Cahiers de prison » d’Antonio Gramsci, écrits entre 1929 et 1935 durant sa captivité.

Je recommande chaudement aux philosophes du dimanche et aux autres.

C’est simple à lire et plaisant ; bien loin du sommaire manuel de révolution communiste qu’on s’attend à trouver à la lecture de nombre de ses commentateur⋅ices.

⇧

⁶ : Je suis très fâché avec l’argumentaire que déploie la SNCF au sujet de la « révolution » de la maintenance prédictive, quand je relis avec quelle négligence coupable sa direction a rogné en conscience sur la maintenance de la ligne ferroviaire où s’est produit l’accident de Brétigny (2013). On lit dans cet article la priorité donnée par la SNCF à la réduction des « coûts » sur la sécurité des usager⋅es. Il est alors fort malvenu de vanter les avantages de la maintenance prédictive en termes de « sécurité ». Eut-il fallu écrire « sécurité à coût constant », mais je n’en suis même pas sûr : ce sont des sommes pharaoniques qui sont englouties par l’équipement et l’intelligence algorithmique nécessaires à l’avènement du « jumeau numérique ». Équipement produit à grand frais de métaux et d’énergie bien matériel⋅les, qui encouragent une économie extractiviste dont on peut douter du caractère « écologique » (terme pourtant lui aussi employé dans le même argumentaire). ⇧

⁷ : Exemple physique : la mécanique newtownienne ; exemple biologique : la classification classique des espèces ; exemple économique : la rationalité des agents économiques. ⇧

⁸ : La proposition la plus cohérente que je connaisse pour répartir la valeur dans un monde où elle est beaucoup produite par des machines, c’est celle de Bernard Friot : le « salaire à la qualification personnelle ». Sur le sujet, je recommande : « Et si on était payé à ne rien faire ? » (2023), interview de B. Friot dans le podcast Les Idées Larges d’ARTE ; et l’essai « En travail » (2021), issu d’entretiens entre M. Friot et Frédéric Lordon, qui se lit donc très bien. ⇧

⁹ : Voir « Les Furtifs » (2019), les nouvelles d’« Aucun souvenir assez solide » (2014), ou encore « La Zone du Dehors » (2009). On ne me voit pas toujours défendre la plume de M. Damasio (bien que j’aie tout lu), mais sur le sujet de la dystopie techno-fasciste, je rends volontiers ses lauriers à César. ⇧

¹⁰ :

Voir sur le sujet « La Stratégie du Choc » (2008) de la journaliste Naomi Klein, qui illustre de nombreux épisodes historiques où l’idéologie néolibérale de l’École de Chicago (Freidrich Hayek, Milton Friedman…) a pu se réaliser, avec le concours de l’État.

Notez que « néoconservateur » et « néolibéral » sont relativement synonymes (deux faces d’une même pièce).

J’emploie l’un ou l’autre selon qu’on traite de l’État ou de l’économie.

⇧

¹¹ : Comme l’héroïne, il est donc particulièrement risqué d’« essayer » un parti anti-démocratique. La dépendance physique est à l’une ce que la surveillance de masse est à l’autre : la quasi-certitude de ne pas en revenir. ⇧

¹² : Bien que précédent l’invention du terme « Solarpunk », je ne saurais trop recommander la lecture de l’œuvre somptueuse de Ursula K. Le Guin, par exemple « La Main Gauche de la Nuit » (1969). Voilà là de la science-fiction positive, riche de mondes divers et de personnalités d’une grande humanité. ⇧

¹³ : Voir « Sapiens » (2011) de Yuval Noah Harari. J’ai lu les deux premières BD. Le ton moraliste est critiquable, mais la mise en perspective sur l’histoire de l’humanité est très éclairante. ⇧

¹⁴ : Chère RATP : rendez-nous le carnet de 10 bouts de carton magnétiques. Et recyclez les portiques tant que vous y êtes, ils feront de parfaits jeux pour enfants. (Je n’ose pas parler gratuité des transports, je sais que c’est une mine d’or à Paris et qu’il y a la facture des JOP à rembourser. Une autre fois !) ⇧

Comments

No comments yet. Be the first to react!